Conferencia titulada Resumen de Fernando impartida en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara con motivo de la exposición de Fernando González Gortázar titulada Resumen del Fuego. 22 de enero 2014. Agradecemos a Juan Palomar, Laura Ayala y Francisco Cuéllar de MUSA por las facilidades para contar con el documento completo. 1era de dos partes.

Intención de estas palabras

Las presentes reflexiones son, y debo de admitirlo de entrada, sobre todo el fruto de una entrañable amistad de varias décadas con Fernando González Gortázar. De allí su índole, sus limitaciones, pero también sus posibilidades. Quiero que estas líneas sean sobre todo el testimonio de un cordial, a la vez meditado e incondicional, afecto leal, con distancias y cercanías, con identificaciones y extrañezas ante la trayectoria de un hombre que ha sabido hacer de su vida un espejo, misterioso a veces, otras deslumbrante, de los tiempos que atravesamos. Y estas letras son también, si no es mucho esperar, una cavilación sobre el artista en el mundo contemporáneo, en este país, en nuestra ciudad. Sobre el arquitecto que aspira a ser y es un artista: no por el hecho de que además de arquitectura hace arte urbano, escultura o gráfica. No solamente por que la arquitectura de a de veras es siempre un arte. Sino por la condición central en la trayectoria de Fernando que lo ha hecho integrar vitalmente todas estas actividades bajo el manto y el ámbito de la arquitectura, esa actividad humana que Marco Vitrubio Polión supo designar como la madre de las artes. Baste recordar cómo tantos verdaderos artistas han logrado manifestar sus creaciones aboliendo las supuestas barreras que separan las distintas disciplinas y han ido, como en este caso, de la arquitectura a la pintura, la gráfica, la escultura, la música, la escritura…

Ponderación de un título

Resumen del fuego, como se intitula la actual exposición de la obra de Fernando en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, me parece una certera manera de cifrar la materia con que González Gortázar más frecuentemente trabaja. El fuego interior en primer lugar, que le ha permitido por medio siglo mantener una ebullición espiritual que es en más de un sentido ejemplar, y hasta contagiosa. Ese fuego, que cualquiera que haya tratado a este artista ha experimentado aunque sea brevemente, lo consume, lo desgasta, pero al mismo tiempo le presta brío, enjundia, alegría vital. Y que luego queda impreso, con mayor o menor claridad, en sus hechuras. Dice Pascal Quignard que el fuego es, sobre todo, eso que ya no está en sus llamas. Esa materia concreta, vuelta dibujo, escritura, grafía, música, arquitectura, escultura, conversación. Esa materia que ardió en la lumbre de una voluntad que la transmutó en algo que ahora vemos, recorremos, sentimos. Si uno se detiene un poco ante, digamos, la fuente de la Hermana Agua, se considera la fecha de su concepción y hechura, su naturaleza, no se puede menos de notar como en los grandes volúmenes de concreto que la componen existe una imperceptible huella de los flamazos que hicieron posible tal manifestación, ciertamente inédita, de una nueva belleza, indómita y carente de concesiones, puesta en la cara de los gastados valores burgueses generalmente aceptados por los habitantes de la ciudad donde la obra se ubica. Basta recordar las protestas y rabietas que la Hermana Agua produjo al ser construida. El fuego: inasible y potente elemento de toda creación humana. El fuego de Fernando, su resumen incandescente.

Explicación del título

De allí que quise titular estas líneas que hoy tengo el honor de leer ante ustedes, Resumen de Fernando. Esquemático y a la vez ambicioso intento, se podrá decir. Pero cada quien existimos para los demás en la limitada posibilidad de una síntesis más o menos precisa que por diversas y azarosas maneras el otro obtiene de la experiencia de nuestro trato. Se sabe, cada ser humano es un mundo: de él, quedan ciertos trazos, algunos signos, visiones, contradicciones, rasgos de humor y de disgusto, intuiciones que nos dan magros elementos para entender al otro. Nuestro conocimiento del ser más querido, del más largamente tratado, se reduce al final a un personal e intransferible resumen. Tres o cuatro certezas, algunos atisbos a la profundidad que un hombre o una mujer encierran. No sin cierto pendiente expongo aquí, como mejor puedo, la honda huella que el dilatado trato con Fernando ha dejado en mí.

gortazarazar.com

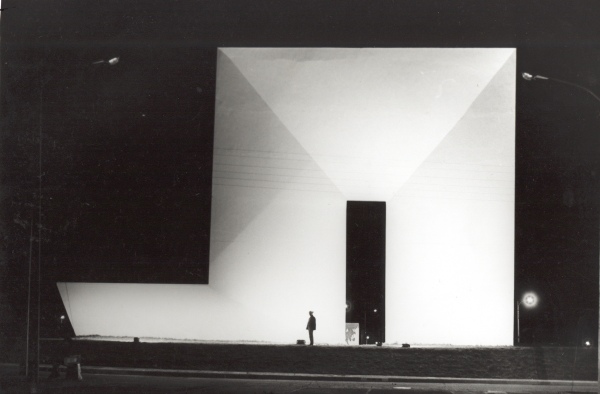

Monumento Nacional a la Independencia, 1966. Alrededores de Guadalajara (No construido)

El azar ya fue mencionado renglones arriba. Había una dirección electrónica de Fernando en la que jugaba y hacía explícita esta palabra maravillosa que forma parte integrante de su nombre: gortazarazar, rezaba. Una perspectiva nueva resuena en tal elección: Fernando González Gortázar; cada uno de los componentes de este nombre tiene, parejos, siete letras. Un ritmo continuo, una cierta estabilidad. Y uno cree reconocer un eco de ello en la marcada seguridad, en la conocida contundencia con las que Fernando, en su obra y sus escritos, en sus declaraciones y posturas públicas, procede. Pero está la otra cara de la moneda: el azar que se inscribe –ineluctablemente- en su nombre. Y entonces aparece otra visión, más inquietante pero también más rica de una trayectoria.

Fernando González Gortázar con frecuencia imagina y determina sus proyectos –de diversas índoles- sobre papel milimétrico –o milimetrado, como a él le gusta decir. No deja de llamar la atención la manera como una imaginación proteica y variada toma como punto de partida la trama casi obsesiva de los milímetros sobre un plano para asentar sus puntos de partida. Ciertas concepciones parecen el resultado lógico de esta retícula al desdoblarse en planos rectilíneos, en geometrías racionales; pero en cambio, otros planteamientos acusan la deriva hacia complejidades mayores e inesperadas. Reflexionando sobre la evidente tensión entre racionalidad y lirismo que el procedimiento creativo denota y que la evolución de las producciones de Fernando va haciendo más acusadas, aparece una especie de juego cerebral y a la vez intuitivo que quizá tiene en el azar y sus infinitas variantes una definitiva fuente de alimentación de este fuego creativo que ya dura tantos años.

Puerta Oriente a los Altos , 1966. Guadalajara, Jalisco. (No construido)

Puerta Oriente a los Altos , 1966. Guadalajara, Jalisco. (No construido)

Explicación de una relación

Cuando a mí me tocó comenzar mi relación un poco más formal con el arte de Guadalajara la figura de Fernando González Gortázar ya era la más señalada entre los arquitectos de su generación. Conviene intentar un esbozo de ubicación generacional de este arquitecto para mejor comprender su carrera y sus posturas ante la cultura y la arquitectura mexicanas. Es indispensable hacer notar su pertenencia a una familia descollante de Jalisco: la que formaron el licenciado José de Jesús González Gallo, alteño, político destacado y Gobernador de Jalisco entre 1947 y 1953, y la señora Paz Gortázar Gutiérrez, descendiente de una de las más arraigadas familias tapatías. Nacido en 1942, a Fernando le correspondió comenzar sus estudios en la Universidad de Guadalajara hacia 1959, en las vísperas de la interrupción de la Escuela de Arquitectura que había fundado Ignacio Díaz Morales en 1948 y que había impulsado definitoriamente su propio padre. Logró así absorber plenamente la formación, a la vez ortodoxa y astringente que Díaz Morales estableciera, y experimentar la ruptura que el nuevo orden “académico” traería a la institución. Un rasgo de su trayectoria es ciertamente distintivo: el diálogo continuo y dilatado con artistas e intelectuales de Guadalajara y la ciudad de México y otras ciudades. No es extraño que González Gortázar, además de artista, sea el único arquitecto tapatío de su generación que por derecho propio se ha desenvuelto ampliamente en el mundo de la intelectualidad nacional y sea él mismo un intelectual respetado y reconocido por sus pares. Su amistad con los integrantes de la llamada Generación de la Ruptura lo habría de marcar con intensidad. Su continuado trato e interacción con muchos de los más conspicuos artistas e intelectuales del ámbito nacional ha sido una constante en su evolución.

Sus maestros, además del propio Díaz Morales, fueron, por propia declaración, Luis Barragán, Matías Goeritz, Olivier Seguin y Víctor Arauz. También tuvo fuerte influencia de dos maestros franceses a quienes frecuentó: Pierre Francastel y Jean Cassou.

Episodios y aprendizajes

Así que sería por 1976 cuando me tocó por casualidad llegar al mismo tiempo que Fernando a una exposición al Centro de Arte Moderno de Miguel Aldana. Sin dudarlo, sin saber que estaba iniciando una de esas rarísimas relaciones que duran para toda la vida, me presenté ante quien, como digo, era ya una figura descollante en la arquitectura y el arte público de Guadalajara. Su trato cordial, su calidez y su educación han sido rasgos que, felizmente, han acompañado al trato de Fernando por más de 35 años. El arquitecto ya era, desde entonces, una destacada figura pública. A través de la asociación Pro Hábitat, que fundara a principios de los setenta, estaba inmerso en la defensa del patrimonio común en una época en la que la generalidad del gremio arquitectónico estaba muy alejada de estos afanes. (Y no estoy seguro de que en la actualidad este hecho sea distinto.)

La puerta del viento. 1969. Guadalajara, Jalisco (No construida).

Los estudiantes de aquellos años, habitantes de una ciudad de un tamaño mucho más manejable que el actual, teníamos la arraigada costumbre de curiosear constantemente en las nuevas obras, los nuevos fraccionamientos, y también en los viejos rincones de Guadalajara. Era una parte integral de nuestra educación, arquitectónica y sentimental. Ya el maestro Díaz Morales nos había impulsado a ello, armados siempre –según su recomendación expresa- con una cinta métrica para comprobar las dimensiones de todo lo que llamara nuestra atención y un cuaderno para hacer croquis de los espacios respectivos. Fue en esas andanzas que descubrimos una casa de modesto tamaño por la avenida de las Rosas: allí comprobamos la vigencia del patio doméstico, la sencillez en el uso de los materiales, la calidad de espacios relativamente reducidos pero de acentuada riqueza expresiva. Luego vino la deslumbrante, y desconcertante, serie de encargos oficiales que González Gortázar fue ejecutando a lo largo de los años setenta. Y digo desconcertantes porque lograban hacer lo que el verdadero arte provoca en el espectador: conmoverlo, enseñarle, asombrarlo. Al final de cuentas, volverlo más lúcido y más feliz.

En el reciente fraccionamiento de Jardines Alcalde, contenida por una glorieta, existe aún, afortunadamente –y creo que ejemplarmente- restaurada por el ayuntamiento, La Gran Puerta, obra inaugural de 1969. Un umbral que intenta ser todos los umbrales y cuya depurada geometría ofrece intrigantes perspectivas a quien la visita. Pero junto, juegos seguramente del azar, había un pequeño y luego desaparecido laberinto de muros blancos: misteriosa contraparte, discreto comentario frente a la rotundidad y la certeza que la vecina puerta proponía. Era la evidencia de algo nuevo, de un acercamiento al espacio público, y al puro espacio, que lograba hacer que nuevos aires llegaran a nuestro contexto urbano.

Barda. 1969. Guadalajara, Jalisco (No construida).

La fuente de La Hermana Agua, de Chapalita, (de 1970) constituye un importantísimo hito en el arte urbano del siglo XX en Jalisco, y aún en México. Sólo existe una obra previa que pueda parangonarse con ella en Guadalajara: el Pájaro Amarillo de Matías Goeritz en Jardines del Bosque. Esa irrupción de volúmenes de concreto plantados, sin un orden a primera vista evidente, al borde de una de las principales avenidas de la ciudad, constituyó un embate bravío, y ciertamente provocador, contra la proverbial medianía de tantas cosas tapatías. El agua es allí manipulada, con sabios juegos y cascadas, de una manera inédita para nosotros. Obviamente, las reacciones de todo tipo no se hicieron esperar. Sin embargo La Hermana Agua es no solamente un hito absoluto en el paisaje tapatío. Fue y es la muestra de que las cosas se pueden hacer de otro modo, pensando en otros términos y, sin embargo, celebrando en la gran tradición de las fuentes urbanas al agua, la luz, las horas que pasan. La calidad escultórica de esta pieza, su unidad y armonía son innegables. Y logra lo que Luis Barragán citaba como deber de toda buena fuente: ser bonita prendida y apagada.

Los asombros continuaban: la Torre de los Cubos, de 1972, significó otro jalón en esa serie de descubrimientos. Algo aparentemente, engañosamente simple: una serie de cubos de concreto apilados que ofrecen a la mirada atenta todo una constelación de posibilidades geométricas, de sombras y matices dentro de su bicromatismo severo. Blanco y negro, una sucesión de aristas que giran: sin duda una estampa recordable y señalada para uno de los principales accesos a la ciudad. Sin duda, una alusión a la infancia, a la maroma del mundo, una invitación al juego, una afirmación de lo que el hombre puede levantar para medir su estatura y sus sueños.

Y después, una obra cuya fuerza y determinación siguen pareciéndome ejemplares: el acceso al parque González Gallo. Tres grandes pájaros, tres formas a la vez aladas y bien ancladas en la tierra. Una plaza escueta sembrada por algunos gigantes. Y un pórtico en el que he intuido siempre una metáfora clara y aleccionadora. Por sus múltiples e idénticos vanos cada quien, cada hombre o mujer, cada niño, con sus particulares historias y esperanzas, puede encontrar su propio e intransferible trozo de naturaleza y de verdura en el que reconocerse, reposar, acceder a la contemplación. Un pórtico que celebra la hermandad, pero también la multiplicidad. Tres aves y un pórtico de umbrales, en el que cada quien encuentra el suyo para lograr acceder a sí mismo, desdoblado y reflejado en los esplendores del parque que lo aguarda.

Conforme mis estudios de arquitectura avanzaban y seguía atentamente los pasos de Fernando, me daba gradual cuenta de que ante mí estaba la figura actuante de un artista, de un arquitecto cuyo rastro iba a constituir una de las referencias fundamentales de mi propia trayectoria.

He hecho un breve recuento de las obras de González Gortázar que para mí resultaron seminales. No quiero omitir la mención de la casa de don Víctor Arauz en Jardines del Bosque: una lección en sobriedad y contención, una clara muestra de la influencia, decantada y procesada, de Luis Barragán. Tampoco la jubilosa visión, desde la laguna de Chapala, del lado del Manglar, de la casa de su hermana Marcela y su cuñado Guillermo Salcedo: terrazas abiertas y alegres sobre el prodigio lacustre y en donde, no lo sé de cierto, creía encontrar un lejano saludo a uno de los ídolos arquitectónicos de los estudiantes de entonces: Paul Rudolph.

La Gran Puerta y Laberinto. 1969. Guadalajara, Jalisco.

Y ya que hablamos de Chapala, permítaseme evocar un recuerdo de la infancia que tiene que ver con la familia de Fernando: Villa Adriana, su casa chapalteca. Esta gran casa, en la mejor tradición de las villas de veraneo, había sido construida por Pedro Castellanos y posteriormente intervenida por Luis Barragán. Sin por supuesto saber nada de esto, fui, en la primera infancia, uno de los convidados a las legendarias kermesses que doña Paz Gortázar organizaba cada temporada. El recuerdo del jardín misterioso y umbrío, del prado asoleado, de los puestos y juegos, del aire tranquilo y jubiloso que todo el ámbito transmitía perdura intacto hasta hoy. Y qué decir de la casa paterna de los González Gortázar en la avenida Libertad. Una muy digna contribución de Castellanos y Martínez Negrete, en términos contemporáneos, a la sucesión de las grandes mansiones eclécticas que se alinean por dicha calle. Ambos jardines, el chapalteco y el tapatío, produjeron –me atrevo a decirlo- una impronta definitoria para una de las pasiones clave de Fernando: los jardines, la botánica, la naturaleza. Habría que apuntar otra casa familiar, ésta en la proximidad de San Pedro Tlaquepaque, que dejaría también su huella en la formación de González Gortázar: la Granja La Paz, obra de Aurelio Aceves, y su extensa huerta.

Créditos de fotografías. Fotografía de Fernando González Gortázar, Guadalupe Castillo. Fotografía de Juan Palomar: Francisco Cuellar, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Fotografías: Monumento Nacional a la Independencia y la Gran Puerta, Monografía de Fernando González Gortázar, Colección Monografías del Siglo XX, Secretaría de Cultura Jalisco. Fotografías: Puerta Oriente a los Altos, La Puerta del Viento y Barda, Libro Resumen del Fuego, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.